入試/入学説明会/学校紹介/オープンキャンパス情報

入試案内や入学説明会、学校紹介やオープンキャンパスなどの情報をご紹介します。

掲載の情報は、必ず学校のホームページでも日程・内容をご確認ください。

難化し続ける公立高校入試英語に思うこと6月10日:高校受験情報(大阪府)

JUGEMテーマ:教育

ダントツ注意!の英語

先日教材会社主催「公立高校入試分析」のオンラインセミナーに参加しました。

開口一番「今回は英語を最優先でお伝えしたい!」とのこと。

今年の中3生が小5の時、英語が小学校で正式教科となりました。今回は最初から新しい英語教育体制の中で育った子供たちの、つまり国を挙げて「英語教育のテコ入れ」した第一世代の入試となり、注目されているわけです。

英語新課程は一定の成果

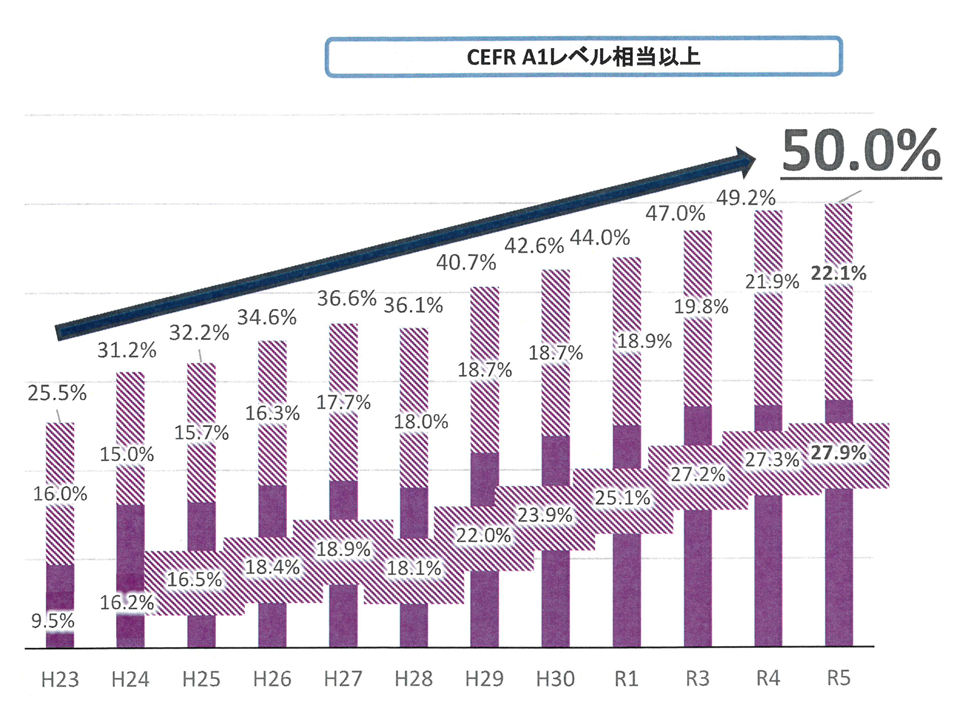

話は少々脱線しますが、5月に文部科学省が公表した公立小中高校を対象にした「英語教育実施調査」の結果によると、英検3級(CEFR A1レベル)相当以上の中学3年生の割合は50.0%と初めて5割台を達成したのだそうです。

文部科学省 令和5年度「英語教育実施状況調査」の結果について より

ただし、少々注釈をつけさせていただくと、グラフの濃い紫の部分が「3級相当以上を取得している生徒」の割合で紫の斜線部分は「3級相当以上の英語力を有すると思われる(公式とは認定されていない試験のスコアやモデル校での検証に基づいて定めた目安等により判断)生徒」の割合とあるので、「50%!」と言い切られても「ん〜〜?」な部分が残ります。

しかし取得率にしぼっても平成23年の9.5%が令和5年が3倍ちかい27.9%だったことを見れば、小中高の教育現場の努力が実り、英語教育のテコ入れは一定の成果が見られたといってもいいのではないでしょうか。

ちなみに大阪府は中3生3級相当以上は51.2%で上から13番目。悪くはない。けどビミョー。

中学生の英語コミュニケーション力は進化しているのか⁈

先日厳島神社に旅行に行った時、中学生と思しき修学旅行生のいちびった男子が外国人観光客に「ハロー!」と声をかけまくっているのを見て「もっと気の利いたことが言えんのか…」と苦笑いしつつ、〇十年前の自分の修学旅行での同じ光景を思い出してしまいました。確か現場は二条城。

その時は「サイン プリーズ!」と有名人でもない一般外国人に名前を書いてもらって喜ぶヤツが続出。当時外人さんは珍しかったから…

厳島神社の中学生のノリも大して変わりがなかったことを思うと、「グローバル社会で活躍する人材作り」を目指すという今の日本の英語教育改革が実生活に根付くにはまだ時間がかかりそうだなと思った次第です。

大阪府公立入試英語B問題について

話がかなり蛇行してしまいましたが本題は「公立高校入試」です。

現在大阪府公立高校入試の英、数、国はA,B,Cの3つのレベル(Cが一番むずかしい)の問題から各高校が採択していますが、第1学区文理学科と普通科23校のうち5校がC問題であとの18校はすべてB問題を採択しています。

何が言いたいかというとB問題を採択している学校の幅がものすごく広いということです。

54点差の合格平均点

2023年(2024年度の公表は夏ぐらいか)の第1学区英語B問題の合格者平均は一番高い学校で76点(90点満点)、一番低い学校で22点。

もう一度言いますが、合格者平均です。

どっちもどっちで合否をはかる物差しとして機能しているのかなあ〜と心配になります。

難化する英語教育の“光と影”

学習内容が難しくなって、一定以上(多分上位20〜30%くらい)の子供たちの学力は順調に引っ張り上げられていくのでしょうが、そこからこぼれていってしまう子だっているのですよね。

今後の日本にとって英語教育の強化は必要ですし、全国的に入試問題の難易度が上がっているのも事実。

「難しくなってます!」「今年は要注意です!」と言うのは簡単ですが、同じ問題を解くとしても対策の方法はバラバラです。

「ヤバい!」と浮足立つ前に、それぞれの子供にとって必要なことを見極めることがまず第一歩のはずです。

それぞれのやり方で一矢報いることは出来るはず!

大阪府B問題は内容理解、文脈把握が中心の問題なので安易な点取り問題がありません。小手先でどうこうなるものでもありません。

しかし、全員が満点を狙う必要はなく、80点を取るための、20点を取るためのそれぞれ違った戦い方があるはずです。

受験勉強はもちろん合格するためのものでもありますが、高校に入ってからと更にその先のためのものでもありますから「難化傾向が続いています!」という言葉に戦意喪失してほしくない。そしてそのために自分たちに何ができるだろうかとセミナーを聞きながら考えていました。

最新の入試/入学説明会/学校紹介/オープンキャンパス情報一覧

新着の入試/入学説明会/学校紹介/オープンキャンパス情報です。

| 2024/6/10 | 難化し続ける公立高校入試英語に思うこと |

| 2023/1/14 | 文章題に強くなる方法 |

| 2022/11/10 | 小学生の保護さまへ 英文法理解の基本は「品詞」です! |

| 2022/9/14 | 親世代の知らない学び 「箱ひげ図」を知ってますか? |

| 2022/8/7 | 【令和4年実施分】大阪府公立高校入試合格者平均点と難易度・出題分析 |

お近くの教室を探す

You-学舎は、茨木市に特化した地域密着型の個別指導塾です。

どの教室も駅から近く、大通りに面した明るくて安全な場所にあり、良い評判をいただいています。